デザインを依頼されたら、まずはきちんと調べることが大切。「でも、何から調べたらいいか分からない…」なんてときは、ビジネスモデル・キャンバスを活用してみましょう。

ビジネスモデル・キャンバスは本来起業家がビジネスモデルを考えるために生まれた手法ですが、この方法を使えばデザインのコンセプト設定に必要な情報を、効率よく集められます。

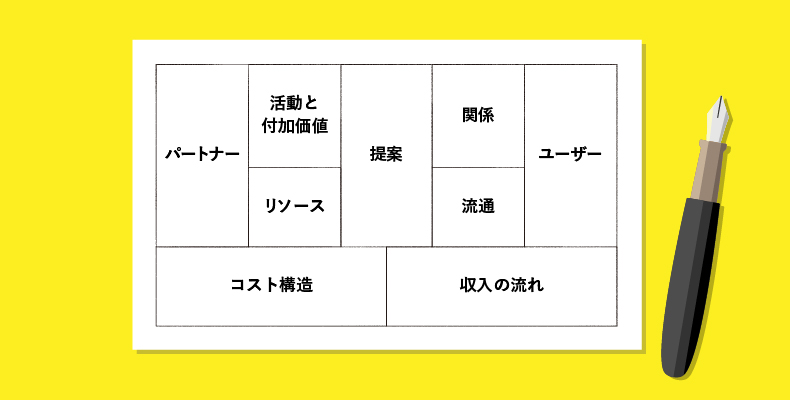

ビジネスモデル・キャンバスとは

ビジネスモデル・キャンバスはアレックス・オスターワルダーによって考案された、ビジネスモデルを考えて検討するためのツール。

「ユーザー」、「提案」、「流通」、「関係」、「収入の流れ」、「活動と付加価値」、「パートナー」、「コスト構造」の9つの要素で成り立っていて、これらの要素を1枚のシートに書き込むという手法です。

1枚のシートにいくつかの情報を書き込むという方法は既に紹介したクリエイティブブリーフと似ていますね。クリエイター向けのクリエイティブブリーフに対し、こちらはよりビジネス的な性格が強くなっています。

クリエイティブブリーフを作る前のワンクッションとして、またはコンセプトを企画するために必要な情報を効率よく集めて整理するツールとして、ビジネスモデル・キャンバスを活用してみてください。

ビジネスモデル・キャンバスをデザインに活用するメリット

コンセプト設定に必要な情報を効率よく集めることができます。集めた情報を俯瞰できるのでクライアントのビジネスモデルを「流れ」で理解することも可能になります。

事前にクライアントのビジネスモデルを把握していれば、打ち合わせをスムーズに進めることもできるはず。

クライアントや商品・サービスをよく調べて熟知していること、は信頼の獲得にもつながります。

また「あえて事前に情報を集めない主義」のデザイナーさんは、クライアントにヒアリングする際のチェック項目として活用してみてはいかがでしょうか?大切な情報の聞き忘れを予防できるかもしれません。

ビジネスモデル・キャンバスを活用する方法

クライアントの商品・サービスから、その基になったビジネスモデルの各要素を推察します。

つまりクライアントのビジネスモデルを「デコンストラクション」するのです。

デコンストラクションとは「脱構築」という意味。既にあるデザインから、その基になった企画やプランニング段階での各要素を推察していく行為です。

クライアントのビジネスモデルを構成する各要素を調査または推察し、ビジネスモデル・キャンバスの9つの枠を埋めていきましょう。役に立つ情報が一通り揃うはずです。

もちろん、自分だけでは調べきれない部分があると思います。クライアントに質問してみたり、仮説をぶつけて回答をもらったりして、なるべく全ての要素を解明しましょう。

ビジネスモデル・キャンバスの9つの要素

ユーザー

クライアントの商品・サービスを利用するユーザーを調べて書き込みます。どんな人で、どんなニーズを持っているのか、性別や年令や収入、学歴など、より細かく調べられたユーザー像は、コンセプトを決める際の有力な情報になります。

提案

商品・サービスを通して、クライアントがユーザーにどんなメリットを提案しているのか考えます。どんな欲求を満たせるのか、どんな不安を解消できるのか、どのように生活を変えていくのか…。コンセプト設定においてとても重要な要素になります。しっかり調べて書き込みましょう。

流通

どんなルートで商品やサービスを届けているかを調べます。実店舗で販売しているのか、それとも通販なのか。実店舗の雰囲気はどうなのか、ネットショップはどんなものか。もしかすると店舗を持たず営業マンが販売しているかもしれません。

「どこで売ろうがデザインには関係ないでしょ」なんて思わないでください。ユーザーとの接点はコミュニケーション戦略において大切な要素です。マーケティング用語でタッチポイントとかコンタクトポイントなんて言われています。

関係

クライアントがユーザーとどんな関係性を結んでいるのか、または求めているのかを書き込みます。普段使いしてほしいのか、ちょっと特別なときに使ってほしいのか、リピートしてほしいのか、一生に一度の関係性なのか…。

クライアントとユーザーの関係性は業界や企業によって多種多様です。差別化できそうな情報が見つかるかもしれません。

収入の流れ

ユーザーから商品・サービスの対価を、どのような形でいくらもらうのかを書き込みます。商品そのものの価格なのか、それともサービス料なのか、レンタル料なのか、手数料なのか、そしてそれはいくらなのか。具体的な金額と支払い方法を調べましょう。

活動と付加価値

クライアントの活動を書き込みます。ユーザーに付加価値を届けるために、クライアントがどんな活動をするのか調べます。

「独自の技術で原材料を加工する」とか、「いち早く有益な情報を提供する」とか、「デザイン性が高く直感的に操作できる製品を製造する」など、企業の活動はさまざまです。クライアントの活動に独自性があれば、コンセプト設定が楽になりますね。

リソース

クライアントがどんな経営資源を持っているのか調べてみましょう。技術力や人材力をはじめ、ブランド力、ノウハウ、独自の販売ルート、知的財産などもリソースに含めて考えてみてください。

パートナー

パートナーとは原材料メーカーや委託製造先などの協力会社のこと。デザインとは関係ない要素と思われるかもしれませんが、しっかり調べればコンセプト設定に影響を与える重要な情報が見つかる可能性も。

原材料が無添加・無農薬にこだわって作られていたり、委託製造元が職人の集団でひとつひとつ丁寧に手作りされているなど、価値ある情報は見落とさずにきちんと把握しましょう。

コスト構造

原材料費や加工費など、コストが占める割合。調べてすぐに分かることではないと思います。また、聞いても簡単に教えてくれないかもしれません。コスト構造については自分で予測して書き込めれば十分だと思います。

例えばクライアントが化粧品会社の場合、原材料に希少価値はあるか、加工にどれほどの手間や時間がかけられているかなどが分かれば、デザインやコンセプト設定のヒントになる可能性も。

デコンストラクション同様、答えがぴったりあっていなくても大丈夫です。もちろん、まるっきり見当違いってのは避けたいですが…。分からないことをそのままにしておくより、考えること、調べることが大切です。

まとめ

クライアントのビジネスモデルをしっかり調べ、多くの情報をバックボーンに構築されたコンセプトは、より一層の説得力を持つはず。また熱心にクライアントのことを知ろうとする姿勢は信頼の獲得にもつながります。

競合や沿革、創業の志など、ここで紹介したビジネスモデル・キャンバスでは補いきれない情報もあります。

必要と思った要素を追加するなど、クライアントごとにカスタマイズしてみましょう。

また、将来独立を考えているデザイナーならビジネスモデル・キャンバスを使ってビジネスを考える方法を知っておいても損はありません。有効に活用して成功を勝ち取ってください!